三菱3代社長の岩崎久彌の熱い想いにより、大正13(1924)年に創設された東洋文庫。一昨年から宮城、茨城、京都、長崎、石川と巡回してきた企画展「知の大冒険―東洋文庫名品の煌めき―」が、ようやく東京・駒込の東洋文庫ミュージアムに凱旋する。世界的にも大変貴重な書籍や資料をはじめ、東洋文庫所蔵の名品が勢ぞろいという本展の見どころを、担当学芸員の篠木 由喜さんに取材した。

貴重な書籍や資料が100万冊!東洋文庫とは?

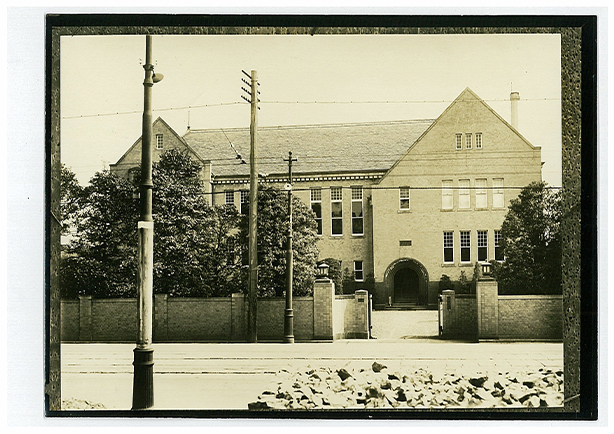

大正13(1924)年に完成した東洋文庫の本館建物。ここに現在の東洋ミュージアムがある。右の写真は、本館建物の前での記念撮影。運び込まれる前の書籍が山積みだ。

文化財の散逸や海外流失を憂い行動した2代社長の岩崎彌之助とは異なり、久彌の蒐集は貴重なアジア関連の書物や資料の研究に供するためであり、またその普及を使命としていた。これが東洋文庫設立の発端である。大正13(1924)年に完成した初代本館は、東京・駒込に久彌が所有していた広大な土地の一角に建てられたもの。現在の東洋文庫ミュージアムがあるのと同じ場所だ。

「当初は研究図書館であったため一般公開はしておらず、近隣の皆さまのなかには、どんな施設なのかご存知ない方も多かったようです。敷地は広大で中庭にはバレーボールコートがあり、職員や研究員は運動会を催すなどして仲を深めていたようですが、かかわりのない人からは不思議がられていたのかもしれません」(篠木さん、以下同様)

東洋文庫の草創期は災害との戦いの歴史といってもいい。大正6(1917)年に約2万4000冊のモリソン文庫を購入したことが〝文庫〟という研究施設設立のきっかけになったのだが、日本到着直後に未曾有の暴風雨と高潮に見舞われ、2万4000冊を積んだコンテナは一部が浸水。水を被った書物や資料は、洗浄、乾燥し、黴を取り除き、傷んだ表紙などは付け替えて製本し直すといった作業を、不眠不休かつ急ピッチで行わなければならなかった。しかしこの作業のおかげで、今でいう文化財レスキューを経験した東洋文庫には100年前から修復室があり、自前で一部の資料修復ができるのだ。

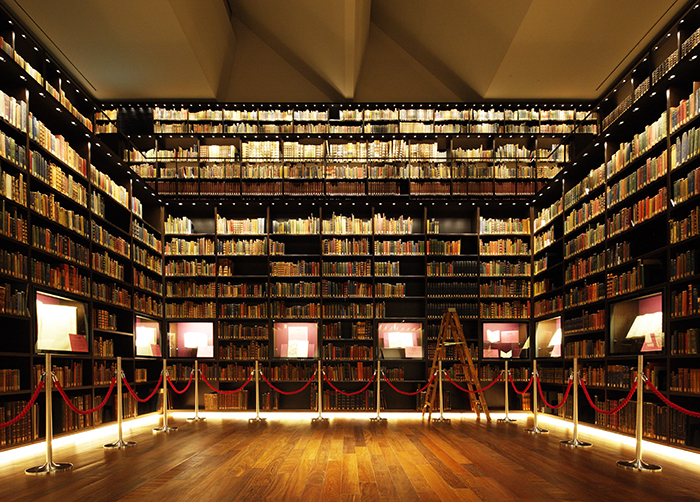

岩崎久彌が所有していた3万8000冊と、モリソン文庫2万4000冊を合わせて文庫の礎が形成され、さらに資料を拡充して東洋文庫は100年前に設立された。戦中は蔵書約40万冊を専用貨車で宮城に疎開させるなどしたことが幸いして、東洋学の図書館としては日本最古で最大であり、国際的にも東洋学五大研究図書館のひとつに数えられている。そして平成23(2011)年の建て替え時には、研究者だけでなく、一般の人にも楽しんでもらえるようにと東洋文庫ミュージアムを開館、現在に至るというわけだ。

本展はアジアクルーズのごとく、アジア各国を巡るように鑑賞

展覧会は〝舟に乗って旅をする〟というコンセプトのもと、各国の歴史や文化が書物や史料からうかがえるよう構成されている。

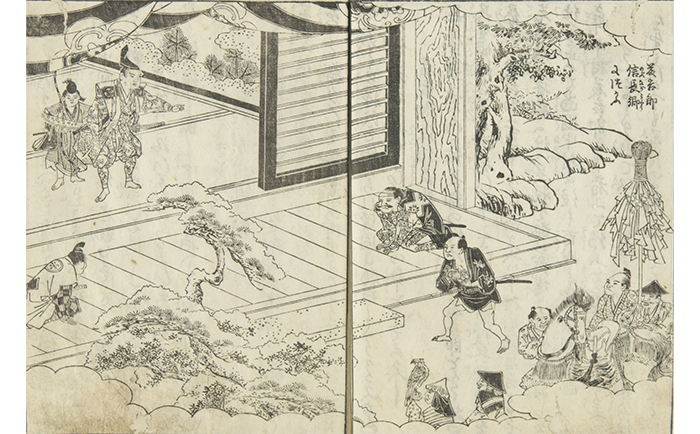

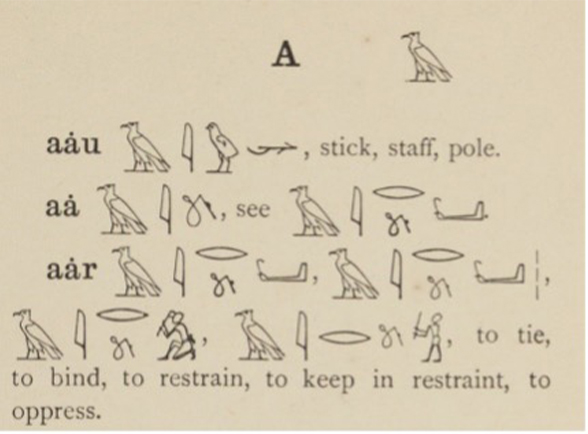

「今回は名品展ですから、東洋文庫ミュージアムが開館してからの13年間で、とくに人気があったものを惜しみなく展示する、いわば東洋文庫のオールスター展覧会です。アジアの文字や言葉のコーナーでは、拡大して見るととても面白いヒエログリフという文字の辞典の展示があります。東洋の旅をテーマにしたコーナーでは、中国明代の皇帝である永楽帝が編纂した、とても貴重な百科事典『永楽大典』などを展示します」

ドラマの題材になるほど軍略に長け、激動の人生を歩んだ永楽帝が百科事典とは!

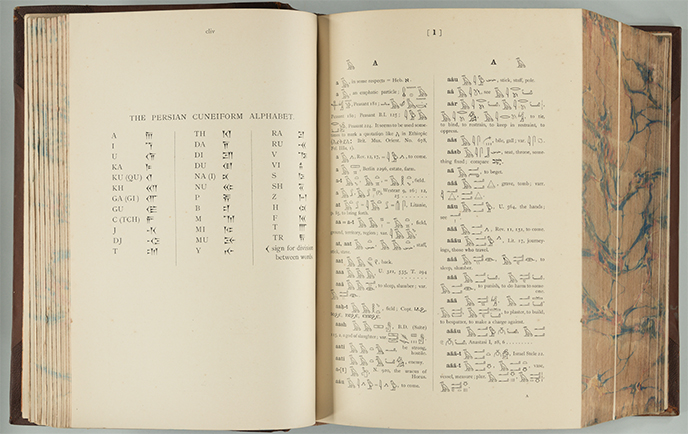

『ヒエログリフ辞典』ウォーリス・バッジ 1920年 ロンドン刊 (右は拡大図)

古代エジプトで使用されていた神聖文字の辞典。古代エジプト、アッシリアの研究者として名高い著者のバッジは、大英博物館の責任者を長く勤め、同館の古代エジプトコレクションの形成に深くかかわった。

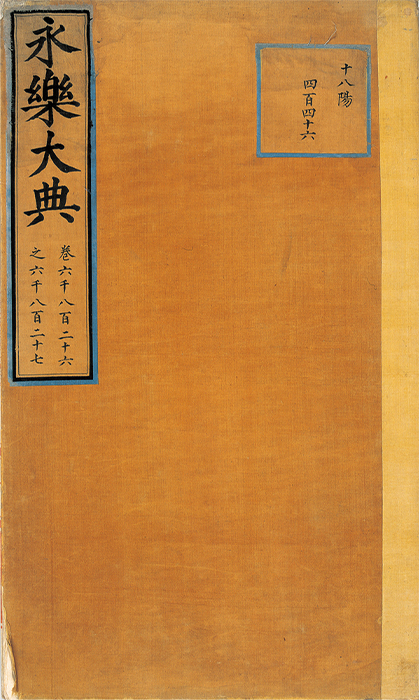

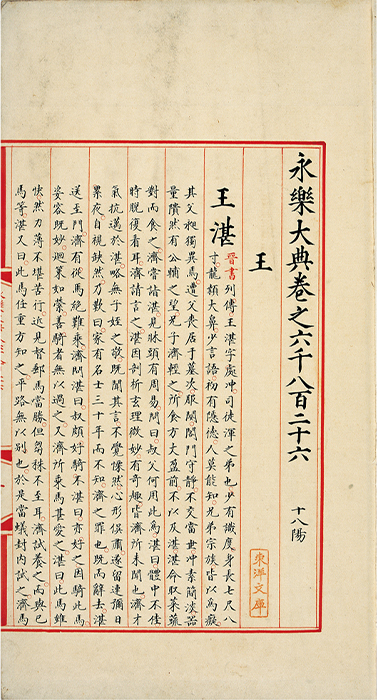

『永楽大典』 解縉ほか編 明代・1408年(1562年書写)

中国明の第三代皇帝・永楽帝の命でまとめられた、本文2万2877巻、目録60巻からなる中国史上最大級の百科事典。原本は明末期の戦乱で焼失したが、副本は一部残存。そのうち東洋文庫は63巻34冊を所蔵している。

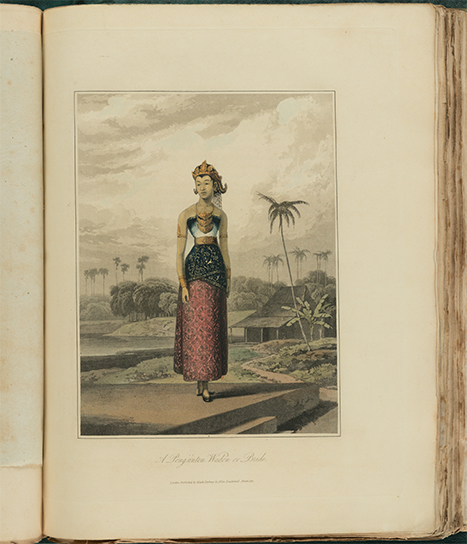

『ジャワ誌』トーマス・ラッフルズ 1817年 ロンドン刊

シンガポールの建設者として知られるラッフルズが、東インド会社の職員として派遣されたのがインドネシアのジャワ島。同地の統治のため準知事としてさまざまな改革を行い、学術や文化面においても大きな功績を残した。

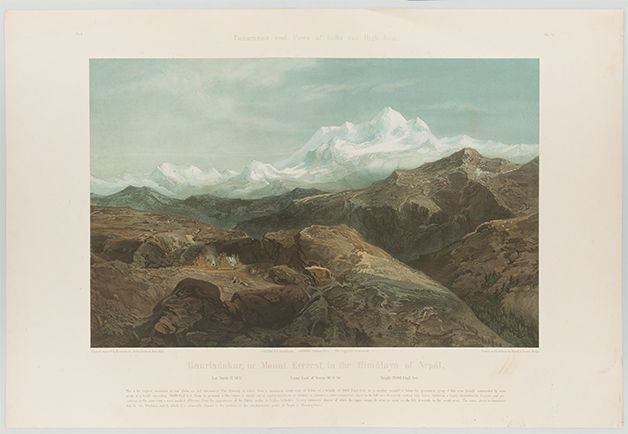

『高地アジア科学調査』 ヘルマン・シュラーギントワイト、ロベルト・シュラーギントワイト編 1861-1866年 ライプチヒ刊

イギリスの東インド会社からの要請で、インドのデカン高原やヒマラヤの山岳地帯などを調査した記録。図版はヒマラヤを描いたもの。

『東方見聞録』の貴重本も展示! 西洋と東洋、そしてニッポン

東洋文庫といえば『東方見聞録』、と連想する人もいるだろう。出版年や出版地、言語が異なる『東方見聞録』を約80種類所蔵し、刊本のコレクションとしては世界最大なのだとか。

「アジア各国の風土や文化を記した資料のあとは、東洋と西洋が出合って何が起こったか、というエピソードをご覧いただくような流れです。そのトップバッターとして、東洋文庫が所蔵する約80種の『東方見聞録』のなかから数冊、展示替えをしながらご覧いただきます。当館の展覧会に『東方見聞録』の展示を期待してくださる方が少なくありませんが、ぜひ今回の展覧会を楽しみにお越しください」

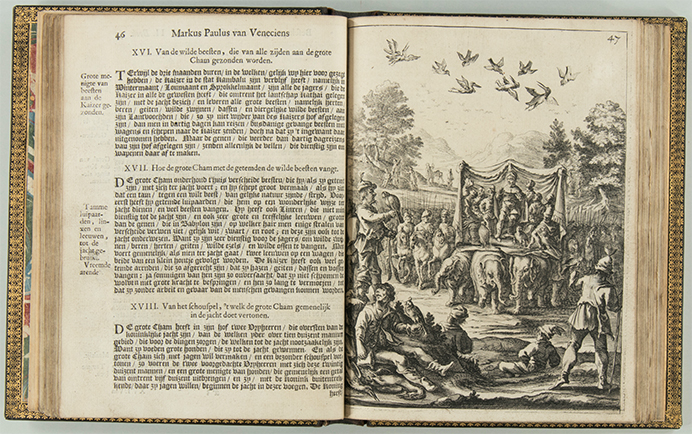

『東方見聞録』マルコ・ポーロ口述 ルスティケッロ著 1664年 アムステルダム刊

ヴェネツィアの商人マルコ・ポーロが東方に旅をした際に見聞したことや体験を記した旅行記。

『マカートニーを謁見する乾隆帝』 ジェームズ・ギルレイ 1792年 ロンドン刊

貿易交渉のため派遣された上院議員のマカートニー伯爵と、謁見に応じた中国清の乾隆帝の様子を、イギリスの風刺画家が描いた想像図。

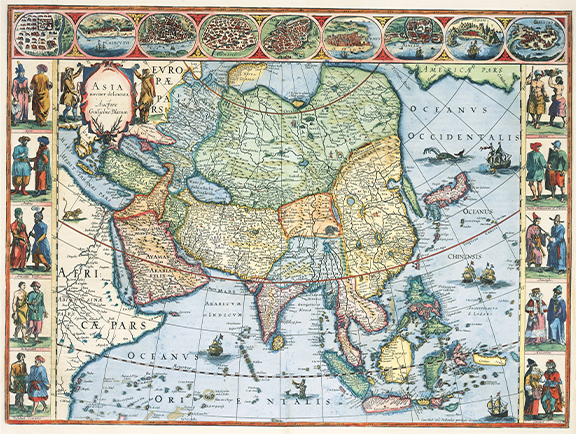

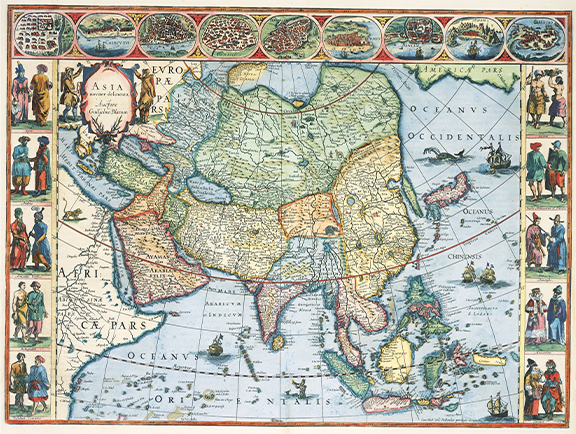

『大地図帳』ヨアン・ブラウ、ウィレム・ブラウ編 1664年 アムステルダム刊

経済と文化の両面で、ヨーロッパ隋一の繁栄を迎えていた17世紀のオランダ。とくに東インド会社が置かれたアムステルダムには世界中の地理情報が集まった。

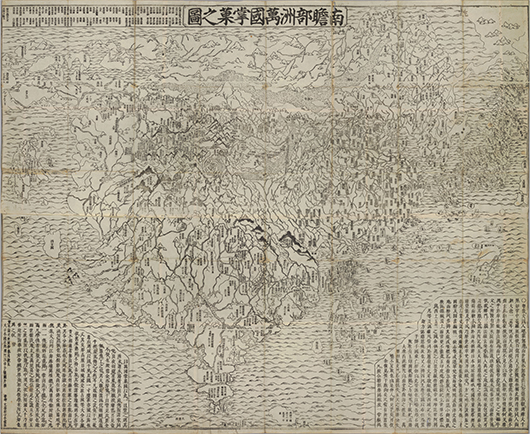

『南瞻部洲萬国掌菓之図』浪華子 1710年

平安時代に仏教の文献に登場した「三国」とは、仏教を通して関係しあっていたインド、中国、日本のこと。〝三国一の花嫁〟の三国だ。この鳥瞰図は三国に加え、アメリカ(右下の亜黒利加)やヨーロッパ(左上のエウロパ)など、江戸時代にもたらされた三国以外の情報も加えられている。

北斎!歌麿!東洋文庫の浮世絵名品も!

2025年のNHK大河ドラマは、江戸の敏腕出版プロデューサーと称される版元の蔦屋重三郎。吉原に生まれ育ち、遊女名鑑のような吉原ガイドブックを皮切りにさまざまなビジネス手腕を発揮、喜多川歌麿を美人画でスター絵師に育て、今なお謎の多い絵師、東洲斎写楽を世に送り出すなどした〝蔦重〟を主人公にするとあり、2025年は浮世絵が注目されるのは必須だ。

実は東洋文庫は浮世絵コレクションも充実していて、今回の「知の大冒険―東洋文庫名品の煌めき―」展でも飛び切りの名品を展示する。一点ものの芸術作品ではなく出版物である浮世絵は、同じ作であっても磨りや保存状態によって価値は大きく異なるが、出展される作は大変見ごたえのある良品だ。

『諸国瀧廻り 阿弥陀ヶ滝』葛飾北斎 江戸時代・1832-1833年頃

北斎らしい構図やアレンジを加えて8つの名瀑を描いたシリーズ「諸国瀧廻り」。本展では全8図を会期を分けながら展示する。

『錦織歌麿形新模様 うちかけ』喜多川歌麿 江戸時代・1797年頃

墨による輪郭線を極力使わず、紙に凹凸をつける技法で着衣を表現するという歌麿の試みが見てとれる作。打ち掛けの柔らかな風合いが感じられる。

創立100周年を記念した特別展「知の大冒険―東洋文庫名品の煌めき―」。年末まで4か月間と当館では長い開催となるが、この展覧会が終了すると2025年秋まで改装のため休館となる。オールスター展示となる本展をじっくり堪能し、リニューアルでどう変わるのか楽しみに待ちたいものである。

美術館データ

「創立100周年記念 知の大冒険―東洋文庫名品の煌めき―」

The Great Adventure of Knowledge-Invaluable Masterpieces from Toyo Bunko-

会場:東洋文庫ミュージアム(東京都文京区本駒込2-28-21)

会期:2024年8月31日(土)~12月26日(木)

会期中休館日:火曜日

開館時間:10時~17時(最終入館は16時30分)

入館料:一般900円、65歳以上800円、大学生700円、高校生600円、中学生以下無料

問い合わせ:☏ 03・3942・0280

ホームページ https://toyo-bunko.or.jp/

X(旧Twitter)@toyobunko_m