三菱関連企業のトップのお考えやお人柄をお伝えする連載『トップインタビュー』。第24回は三菱マテリアル社長の田中 徹也氏に学生時代やキャリアのお話、社長としての会社の目標などについて聞いた。

趣味はサッカー観戦。週末はウォーキング、愛犬との散歩。食べ物はラーメン、餃子、カレーライスなどが好き。お酒は最初にビールであとは蒸留酒、最近はウイスキーか焼酎。

三菱マテリアル執行役社長

田中 徹也(たなか・てつや)

1963年千葉県生まれ。1986年東京大学工学部卒業後、三菱金属(現三菱マテリアル)入社。2019年執行役員加工事業カンパニーバイスプレジデント、2020年執行役常務加工事業カンパニープレジデント、2023年執行役常務(CGO)、2024年執行役常務(CSuO)、2025年4月より現職。

――千葉県のご出身ですが、どんな子ども時代を過ごされましたか?

田中生まれた場所は東京・北千住の母親の実家で、幼少期は千葉県市原市で育ちました。父親は京葉臨海工業地帯の会社に勤務していました。おとなしく、友達に連れられて外で一日中遊んでいるような子どもでした。小学1年生になったとき、算数の授業を受けた帰りに「算数とは何ぞや」ということを考えていて、頭に数直線のイメージが浮かんだことで「2-3=-1」というようなことが理解できた瞬間を、今でもよく覚えています。

――すごい子どもですね。

田中小学2年生のときには父親の転勤で北海道苫小牧市に移り、そこで中学3年生の夏休みまで過ごしました。苫小牧市はスケートの街です。学校のグランドに水をまいてつくったスケートリンクでアイスホッケーをして遊んだり、スキーをしたりしていましたね。同級生にはアイスホッケーの日本代表選手や代表監督になった人もいます。

その後、また市原市に戻ってきました。県立千葉高校に進み、今度はサッカーを始めました。サッカーが盛んな地域で、千葉高は強いチームではなかったのですが、高校生のときはサッカーばかりやっていましたね。

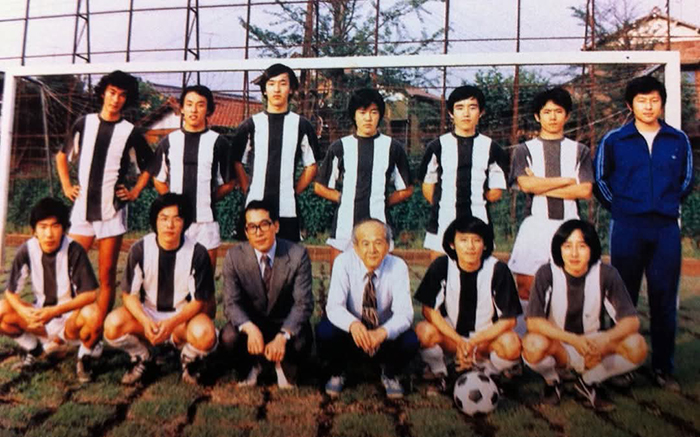

千葉高校のサッカー部時代。前列左から2番目が田中社長。

――大学は東京大学工学部に進まれます。

田中受験では最後まで文系か理系かで迷っていました。歴史も国語も好きだし、物理や数学も好きでした。結果として物理が面白いと理系に進むことにしました。大学でもサッカー部に入りましたが、専門課程のことを考えて途中で辞めました。工学部では基礎的な学問にあこがれて金属工学科に進み、非鉄金属の研究室に入りました。時代的には理系で金融業界へと進む人達も出始めていた頃でしたが、私は専攻のまま三菱金属を志望しました。

若いときに不眠不休の仕事を経験

本当に苦しかった

――入社後、どちらに配属されたのですか。

田中大井町にあった東京製作所です。専門が超硬合金でしたので、大学の頃から出入りをしていて、原料をもらったり、熱処理をしてもらったりして、よく知っていたところでした。職場は鉱山から引きあげた人達もたくさんいて、まさに昭和的な雰囲気でした。そこで年配の職人的な方達に教わったのは「仕事に対する情熱」でした。それさえあれば「お前が年下の上司でもついていくし、お前を支える」と言われました。新入社員のときのことですが、今でもその言葉を肝に銘じています。大井町には飲み屋がたくさんあります。歩いていると、知らない先輩社員からも「一緒に飲もうや」と声をかけられるようなアットホームな職場でした。そこで仕事も飲み方も鍛えられましたね。

――いい経験をされていますね。

田中私は現場を見ていることが多かったから、現場が大好きなのです。その後、茨城県常総市に新たに筑波製作所をつくり、東京製作所の仕事を全面移管することになりました。1990~92年まで2年かかりましたが、その立ち上げに関わりました。

先発隊として参加し、筑波製作所がうまく稼働できるようになれば、東京製作所の機能を移すことになっていました。しかし、これがなかなかうまくいかない。今では考えられませんが、当時は不眠不休に近いようなかたちで働き、こんな生活が一生続くなら会社勤めはできないなと弱音を吐くくらい本当に苦しかったですね。

――その後はどうされたのですか。

田中2019年に執行役員として本社勤務になるまで、ずっと筑波製作所で過ごしました。何度か転勤の話もあったのですが、結果的に筑波ひと筋で、社内のキャリアとしては珍しいかもしれません。筑波では小さな課から大きな課まで担当しました。

たとえば、極端に言うと、大きな課であれば「モノだけをつくっていればいい」のですが、小さな課はサポートもなく、課員達がオールラウンドプレイヤーでなければなりません。大きな課を担当したときに社員に求めたことは、おもに「稼働率を上げて無駄な時間をつくらない」といったことでしたが、小さな課ではほかのことも求めざるを得ない。やむを得ずやってみるよう求めてみたら、予想外の素晴らしいアウトプットが出てきたのです。そのときに、これまでの人の動かし方は完全に間違っていたと感じました。どんな課でも現場にテーマを与えて、いろいろなことに挑んでもらうようにすれば、もっといい職場になると実感しました。

上になればなるほど

情報が正しく見えないときがある

――現場好きということですが、どうすれば現場力は向上するのでしょうか。

田中現場には知恵を出すよう働きかけたり、ときには厳しいことを注文したりする一方で、同じ技術屋としてひとつの土俵の上に立って、意見を出し合っていく。そうやって現場との信頼関係をつくっていくことが大事だと考えています。ポイントはお互いに対等な立場で話し合うことです。よく現場で「分からないので、どうすればいいか教えてください」と聞かれるのですが、「こっちだって分からない。分からないなら、分かるまでやってみるしかない」と。だから「どうしたらいいのか、知恵を出してみろ」と言っています。

また、当社にはリバースメンタリングという仕組みがあって、執行役と若手社員数名がチームを組み、若手社員から教わる場を設けています。そこで若手の女性社員から「若くて女性であることに上司がすごく気をつかって、腫れ物に触るような扱いをされることがあるが、女性でももっと率直に言ってほしい」と注文されたことがあります。いろいろな考えを持った人がいるからこそ、状況に合わせたさじ加減が必要なのかもしれません。

対等な立場で話し合うことで現場との信頼関係を築くという田中社長。取材中に写真を見せてくださった。こんな一コマにもそうした考えが表れている。

――2019年からは執行役員として本社勤務になられます。

田中担当の加工事業カンパニーでは、おもに超硬合金を使った切削工具の刃先などをつくっていました。旋盤などで使う工具です。そこでプレジデントまで務めましたが、執行役員になると現場との距離が離れてくるため、現場でどんな問題が起こっているのか、何が課題なのか、なかなかダイレクトには情報が入ってきません。何段階かを経て役員のところまで情報が上がってくるので、本当の情報なのかどうか分からないときもあるのです。でも、私は工場が長かったので、ときには工場から直接情報が上がってくることもあります。とくに人材については、上からは優秀な部下に見えても、下から見たときには適性を欠いている場合がある。上の立場になると、情報が正しく見えないときがあるのです。そこは十分気をつけるようにしていますね。

――マネジメント力はどうやって磨かれたのですか。

田中たとえば、現場の人達をどのように同じベクトルに向かわせるのか。それにはひとりひとりの能力が発揮できるよう、テーマを与えてチャレンジさせ、そのうえで伴走していくことが必要です。私も製造現場のマネジャーになったときは、何をすればいいのか分かりませんでした。周りの人に聞いても答えは返ってきません。結局、自分のやるべきことは何なのか。「これだ」と思えるまでに2年近くかかりました。つまり自分で経験し、答えを見つけていくしかないのです。

「志」と「情熱」を持って仕事に向かい

「正面突破」を心掛けていく

――常務として、ガバナンスやサステナビリティも担当されました。現場育ちで困惑されませんでしたか。

田中ガバナンスにしてもサステナビリティにしても、工場のなかで取り組まなければならない要素です。それが会社全体を見ていく視点に変わるだけのことで、困ることはありませんでした。ただ、工場に直接行って自分で指示を出すことは、控えるようにしました。距離を縮めるところと保つところが必要なのかもしれません。やはり上層部はマネジメントが連鎖していくようにしなければならないと考えています。

――社長に就任されて、どんな展望をお持ちですか。

田中当社を取り巻く環境はなかなか厳しいものがあります。中国企業の動向に影響を受けますし、気候変動対策のコストをどう吸収していくのかという課題もあります。こうしたなかで、社員には、「志」と「情熱」を持って仕事に取り組んでほしい。そして、もし抵抗があったとしても正々堂々と説明し、議論して理解を得る「正面突破」を心掛けてほしいと訴えています。最低限の根回しは必要かもしれませんが、お互いに議論して意見をぶつけ合う。そこから多くの人が納得できる答えを見つけていけばいいと考えています。

昨年から当社では、「私たちの目指す姿」を実現するための行動指針として、「挑戦」し、「変化」を起こし、ともに「成長」していく、その成長を「称賛と感謝」の言葉であと押しし、「より良い明日」をつくっていくという価値観を掲げています。とくに私達の世代は「称賛と感謝」が足りない。今後これが社員たちの血肉となるよう実践していきたいと思っています。

――最後に読者へのメッセージをお願いします。

田中会社がなぜ存在できているのか。それは価値あるものを社会に提供しているからです。だからこそ、私たちも社会の一員としてどう貢献できるかを追求し、新たなマテリアルを提供する企業でありたいと考えています。お客様の期待を超える製品やサービスを提供し、それによって私たち三菱マテリアルグループの企業価値も向上させていきたいと思っています。